WhatsApp Image 2023-12-07 at 16.51.58

“La soluzione due popoli e due Stati mi pare improponibile, né giudico percorribile al momento quella che prevede due popoli nello stesso Stato, meno che mai con questa atroce guerra in corso. Bisognerebbe inventarsi una terza via, ma ci vorrebbero capacità e volontà politiche internazionali che francamente non vedo”. Widad Tamimi è un esempio di competenza, impegno e lungimiranza sulla questione palestinese. Le sue stesse origini la pongono in una condizione di particolare equilibrio, dal momento che è figlia di un profugo palestinese e di una donna di origini ebraiche.

Si sa però che i tempi della giustizia internazionale sono molto lunghi. “Certo, nel frattempo occorre fermare le armi, subito. Ogni giorno di bombardamenti e stragi allontana in misura esponenziale le possibilità di una pace stabile. Le atrocità commesse in questi due mesi provocano nei superstiti traumi psicologici profondissimi e gravidi di conseguenze. Proviamo a pensare a un ragazzino che ha visto torturare e uccidere i genitori: con molta probabilità penserà solo a vendicarsi. Il trauma, l'umiliazione e la mancanza di prospettive lo indurranno forse a farsi giustizia se attorno nessuno la impone in altro modo e questo andrà ad alimentare il circolo vizioso della violenza. L'intento di Netanyahu di distruggere Hamas una volta per sempre è irraggiungibile a meno di eliminare l'intera popolazione palestinese, perché purtroppo per quanti membri di Hamas vengano eliminati ce ne saranno sempre altrettanti o anche molti di più pronti a prendere le armi contro l’oppressore, soprattutto dopo la catastrofe umanitaria di queste settimane. Abbiamo già visto quali sono le conseguenze di queste guerre, sia l’Afghanistan che l’Iraq avrebbero dovuto insegnarci qualcosa”. Cosa risponde a chi parla del diritto di Israele all'autodifesa e dell'importanza di tutelare l'unico Stato democratico della regione? “Rispondo che il diritto all'autodifesa di Israele non può essere assoluto, bensì soggetto alle normative internazionali. Lo stesso principio vale per il popolo palestinese, che, ricordiamolo, quasi ovunque subisce da 75 anni un'occupazione dichiarata illegale da almeno due risoluzioni Onu, mai applicate. E per quanto riguarda la definizione di democrazia non possiamo trascurare il fatto che i diritti umani, civili e politici vengono applicati solo a una parte della popolazione, promuovendo nei fatti un regime di apartheid che in altre parti del mondo suscitò la giusta indignazione dei Paesi occidentali. Migliaia di ragazzini vengono accusati di terrorismo per aver lanciato sassi contro i carrarmati, imprigionati a volte per anni senza alcuna accusa. Le loro case vengono spianate con i bulldozer e persino quando muoiono in carcere le famiglie non vengono informate né viene loro restituito il corpo. Definire 'democratico' chi si comporta così mi pare inappropriato. Israele non è una democrazia liberale, è una democrazia etnica che esclude l’esatta metà della popolazione che vive sul territorio che occupa dai diritti che garantisce all’altra metà”.

Si sa però che i tempi della giustizia internazionale sono molto lunghi. “Certo, nel frattempo occorre fermare le armi, subito. Ogni giorno di bombardamenti e stragi allontana in misura esponenziale le possibilità di una pace stabile. Le atrocità commesse in questi due mesi provocano nei superstiti traumi psicologici profondissimi e gravidi di conseguenze. Proviamo a pensare a un ragazzino che ha visto torturare e uccidere i genitori: con molta probabilità penserà solo a vendicarsi. Il trauma, l'umiliazione e la mancanza di prospettive lo indurranno forse a farsi giustizia se attorno nessuno la impone in altro modo e questo andrà ad alimentare il circolo vizioso della violenza. L'intento di Netanyahu di distruggere Hamas una volta per sempre è irraggiungibile a meno di eliminare l'intera popolazione palestinese, perché purtroppo per quanti membri di Hamas vengano eliminati ce ne saranno sempre altrettanti o anche molti di più pronti a prendere le armi contro l’oppressore, soprattutto dopo la catastrofe umanitaria di queste settimane. Abbiamo già visto quali sono le conseguenze di queste guerre, sia l’Afghanistan che l’Iraq avrebbero dovuto insegnarci qualcosa”. Cosa risponde a chi parla del diritto di Israele all'autodifesa e dell'importanza di tutelare l'unico Stato democratico della regione? “Rispondo che il diritto all'autodifesa di Israele non può essere assoluto, bensì soggetto alle normative internazionali. Lo stesso principio vale per il popolo palestinese, che, ricordiamolo, quasi ovunque subisce da 75 anni un'occupazione dichiarata illegale da almeno due risoluzioni Onu, mai applicate. E per quanto riguarda la definizione di democrazia non possiamo trascurare il fatto che i diritti umani, civili e politici vengono applicati solo a una parte della popolazione, promuovendo nei fatti un regime di apartheid che in altre parti del mondo suscitò la giusta indignazione dei Paesi occidentali. Migliaia di ragazzini vengono accusati di terrorismo per aver lanciato sassi contro i carrarmati, imprigionati a volte per anni senza alcuna accusa. Le loro case vengono spianate con i bulldozer e persino quando muoiono in carcere le famiglie non vengono informate né viene loro restituito il corpo. Definire 'democratico' chi si comporta così mi pare inappropriato. Israele non è una democrazia liberale, è una democrazia etnica che esclude l’esatta metà della popolazione che vive sul territorio che occupa dai diritti che garantisce all’altra metà”.

E dopo 75 anni le cose vanno sempre peggio: due Stati sono un’opzione impraticabile, perché i territori palestinesi sono stati mangiati via da anni di politiche di espansione coloniale. La soluzione dello Stato unico, invece, è impraticabile perché la situazione di sopruso a danno della popolazione palestinese si è trasformata in una radicalizzazione di certe frange della popolazione palestinese che ha portato alla violenza che conosciamo. Questi sono danni che richiederebbero un intervento deciso e fermissimo di imposizioni su entrambi i popoli per il rispetto delle risoluzioni e delle norme internazionali. Quella del 1967, per esempio, che stabiliva il ritiro di Israele dalle aree palestinesi occupate durante la 'guerra dei sei giorni'. Credo sia onestamente l’unica via praticabile in questo momento, ma non sembra ci siano le premesse perché il mondo si muova in questo modo. Manca la lungimiranza, si prediligono gli interessi di breve periodo”. Questo nell'immediato. E in prospettiva? “Occorre dare voce a quanti su entrambi i fronti si battono contro la logica dell'odio pur avendo subìto il più terribile dei dolori: vedere i propri cari uccisi senza colpa. E va dato spazio all'immaginazione per trovare soluzioni percorribili: in Irlanda, per esempio, si è riusciti a metter fine a un conflitto secolare. Non bisogna rinunciare alla speranza, ma impegnarsi a fondo perché non resti vuota velleità”.

E dopo 75 anni le cose vanno sempre peggio: due Stati sono un’opzione impraticabile, perché i territori palestinesi sono stati mangiati via da anni di politiche di espansione coloniale. La soluzione dello Stato unico, invece, è impraticabile perché la situazione di sopruso a danno della popolazione palestinese si è trasformata in una radicalizzazione di certe frange della popolazione palestinese che ha portato alla violenza che conosciamo. Questi sono danni che richiederebbero un intervento deciso e fermissimo di imposizioni su entrambi i popoli per il rispetto delle risoluzioni e delle norme internazionali. Quella del 1967, per esempio, che stabiliva il ritiro di Israele dalle aree palestinesi occupate durante la 'guerra dei sei giorni'. Credo sia onestamente l’unica via praticabile in questo momento, ma non sembra ci siano le premesse perché il mondo si muova in questo modo. Manca la lungimiranza, si prediligono gli interessi di breve periodo”. Questo nell'immediato. E in prospettiva? “Occorre dare voce a quanti su entrambi i fronti si battono contro la logica dell'odio pur avendo subìto il più terribile dei dolori: vedere i propri cari uccisi senza colpa. E va dato spazio all'immaginazione per trovare soluzioni percorribili: in Irlanda, per esempio, si è riusciti a metter fine a un conflitto secolare. Non bisogna rinunciare alla speranza, ma impegnarsi a fondo perché non resti vuota velleità”.

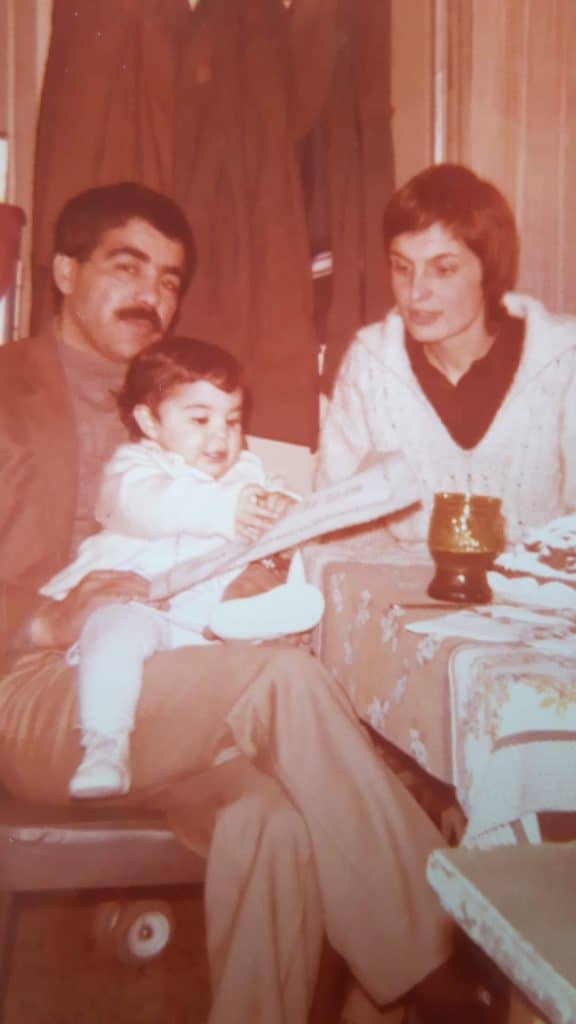

Il nonno Carlo Weiss, costretto a fuggire con la famiglia nel '38 a causa delle leggi razziali e al centro il fratellino Piero

Gli antenati prestigiosi di Tamimi

Ci parli della sua famiglia... “Sono nata nell'81 a Milano, ma sono stata dichiarata apolide, come mio padre Khader Tamimi, profugo palestinese venuto al mondo nell'anno della creazione dello Stato d'Israele e fuggito dall'occupazione israeliana del '67. Nessuno di noi due poté avere da mia madre Claudia Weiss la cittadinanza italiana, perché allora la legge non lo prevedeva. Proveniente da una famiglia poverissima, papà decise di studiare pediatria con l'intenzione di tornare in Palestina a esercitare la professione, ma non poté farlo neppure in Italia perché la sua laurea non era riconosciuta. Anche la mia famiglia da parte di madre, pur importante sia in campo economico che psicanalitico e letterario, è stata costretta a fuggire. Il mio nonno materno, Carlo Weiss, ebreo di Trieste, a 14 anni nel '38 dopo l'emanazione delle leggi razziali dovette scappare a New York insieme ai suoi. Fu l'unico a tornare in Italia, dove aveva lasciato le sue radici. Era figlio di due famiglie conosciute a Trieste: la mia bisnonna faceva Schmitz di cognome, era nipote di Ettore Schmitz (Italo Svevo), mentre il mio bisnonno era un Weiss, fratello di Edoardo Weiss, che introdusse la psicanalisi in Italia, e cugino di Alice Weiss, che era la madre di Don Milani. Era una famiglia in cui non mancavano dibattito e impegno intellettuali e politici, che continuarono anche durante la guerra, in esilio. Sulla fondazione di Israele avevano una posizione molto netta: si sono sempre dichiarati antisionisti, ritenevano ingiusto fare ad altri ciò che il loro popolo aveva subito. Ma oggi l’antisionismo non è la stessa cosa. Oggi non siamo nelle condizioni di dirci a favore o contro l’esistenza di Israele. Chi è nato in Israele riconosce quella terra come la propria casa. Oggi il problema è discutere le modalità dell’esistenza di Israele, il principio di inclusione della democrazia che ha fondato su basi non liberali, ma etniche, non garantendo a tutta la popolazione presente sul territorio libertà, giustizia, uguaglianza e dignità.”Cittadina del mondo

Anche lei ha viaggiato e vissuto in diversi Paesi. “Dopo i primi anni a Milano con i miei genitori ci siamo trasferiti in Arabia Saudita, dove mio padre ha potuto fare il pediatra in un insediamento dell'Eni. Eravamo in una situazione protetta, senza le restrizioni cui ancora oggi sono sottoposte le donne, ma mia madre, che in quegli anni studiava l'arabo, quando andava a intervistare gli uomini sauditi per la sua tesi sulle assicurazioni nel mondo musulmano era costretta a stare un passo dietro mio padre. Mia madre era una femminista accanita, ma aveva molto rispetto per le diverse culture. In seguito ho vissuto in Olanda e a Londra, dove ho conseguito un Master in Diritto internazionale. Mi sono trasferita in Slovenia dopo la nascita del mio primo figlio. Mio marito è di qui. Nella vita avrei voluto lavorare per la Corte internazionale o in un’agenzia dei rifugiati, ma la vita è andata diversamente. In compenso ho lavorato moltissimo come volontaria nei campi profughi e nei centri di asilo della “rotta balcanica”, con la Croce rossa ma anche con molte altre organizzazioni. Mi sono occupata dell’assistenza durante le situazioni di maggiore emergenza, accompagnando donne al parto, assistendole durante i primi mesi dopo la nascita dei loro bambini e aiutandole a inserire i figli all’asilo e a scuola. Purtroppo ho dimenticato in gran parte l’arabo, ma era sufficiente perché mi inserissero nel programma di “Restoring family links” della Croce rossa che si occupa delle interviste ai rifugiati per assisterli nella ricerca dei familiari dispersi e nell’eventuale ricongiungimento. In tanti sono stati separati durante il viaggio, la ressa si trasformava in vere tragedie umane e i bambini restavano impigliati nella massa umana che si muoveva lungo la rotta balcanica”.

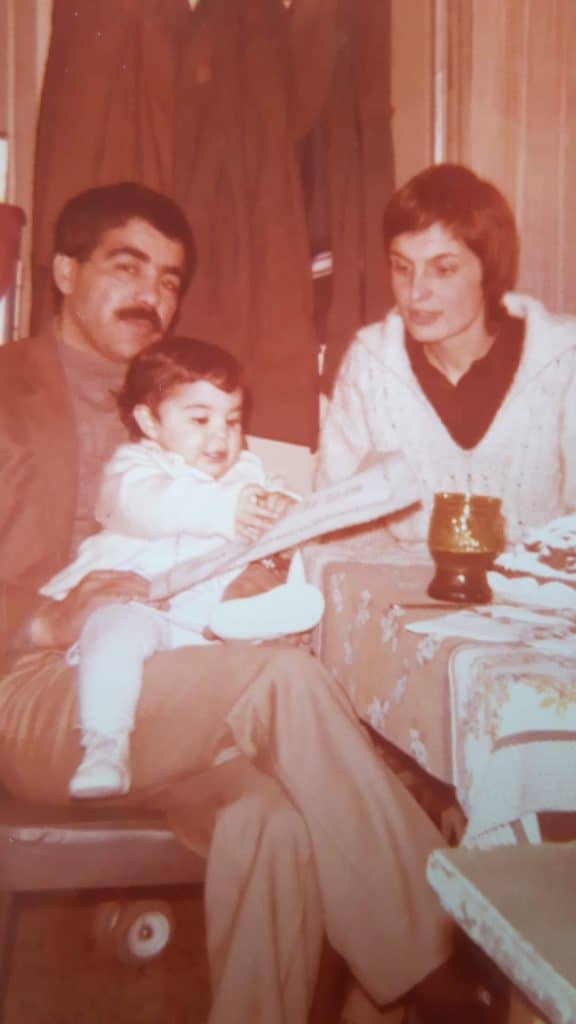

Widad da piccola con il padre Khader Tamimi e la madre Claudia Weiss

La carriera da scrittrice

Da questi incontri e dalla storia della sua famiglia ha preso ispirazione per i romanzi e i racconti che ha pubblicato? “Ho dedicato molti racconti brevi alle vicende dei rifugiati, partendo sempre dalle storie delle persone vere. La scrittura rivolta al pubblico nasce per me da un senso di responsabilità verso le storie del mondo che non hanno voce, voglio potergliela dare, ma senza passare attraverso la mera cronaca, la narrazione dei numeri e dei soli fatti. Penso sia fondamentale raccontare le persone, soprattutto quando si tratta di tragedie come quelle della guerra, dell’esilio, che sono spesso anche associate a un processo di disumanizzazione profondo. Quando si è in una tale situazione di debolezza si viene espropriati della propria dignità e chi sta bene, il resto del mondo, guarda e spesso giudica senza la capacità di entrare in empatia con chi scappa. Dimentichiamo che tutti noi potremmo trovarci nella posizione di chi fugge, di chi perde tutto. Nessuno di noi può scegliere a quale luogo e tempo della Storia appartenere. Dovremmo leggere i fatti umani sempre con grande misericordia e gentilezza”.Sulla guerra in Medio Oriente

Parole di scottante e drammatica attualità. Cosa pensa della guerra in Medio Oriente? “Più che guerra definirei ciò che sta accadendo in Medio Oriente come una barbarie e un genocidio. Una barbarie perché sia Hamas che lo Stato di Israele stanno calpestando ogni regola stabilita dalle convenzioni internazionali, a partire dalla protezione delle popolazioni civili per proseguire con il trattamento dei prigionieri e degli ostaggi. Il concetto di genocidio poi non è legato al numero di vittime ma all'intento di distruggere un gruppo sulla base della sua appartenenza etnica e/o religiosa: una volontà dichiarata sia dal governo israeliano che da Hamas. Per quanto riguarda quest'ultimo, poi, bisogna distinguere: la normativa internazionale prevede il diritto alla resistenza, ma non nelle modalità attuate da Hamas, con omicidi, sequestri e violenze nei confronti di cittadini inermi. E d'altra parte la vendetta di Israele basata sulla legge del taglione non può essere giustificata. Entrambi devono essere giudicati e condannati dal Tribunale dell'Aja sulla base delle violazioni al diritto internazionale”.

Un uomo porta in bracci una bambina ferita tra le strade di Gaza distrutte dai bombardamenti (AFP)

Possibili scenari

Ci sono secondo lei responsabilità della comunità internazionale? E quali prospettive vede all'orizzonte? “La questione palestinese ha ricevuto molte attenzioni in passato, ora sono anni che è tornata in sordina e il 7 ottobre ha risvegliato tutti noi ricordandoci che non era risolta. Il problema è che la comunità internazionale ha messo in piedi processi di pace e negoziati invece di insistere sul fatto che il diritto internazionale e le risoluzioni dell’Onu fossero applicate e rispettate.

Benjamin Netanyahu, primo ministro di Israele