CongedoPaternità

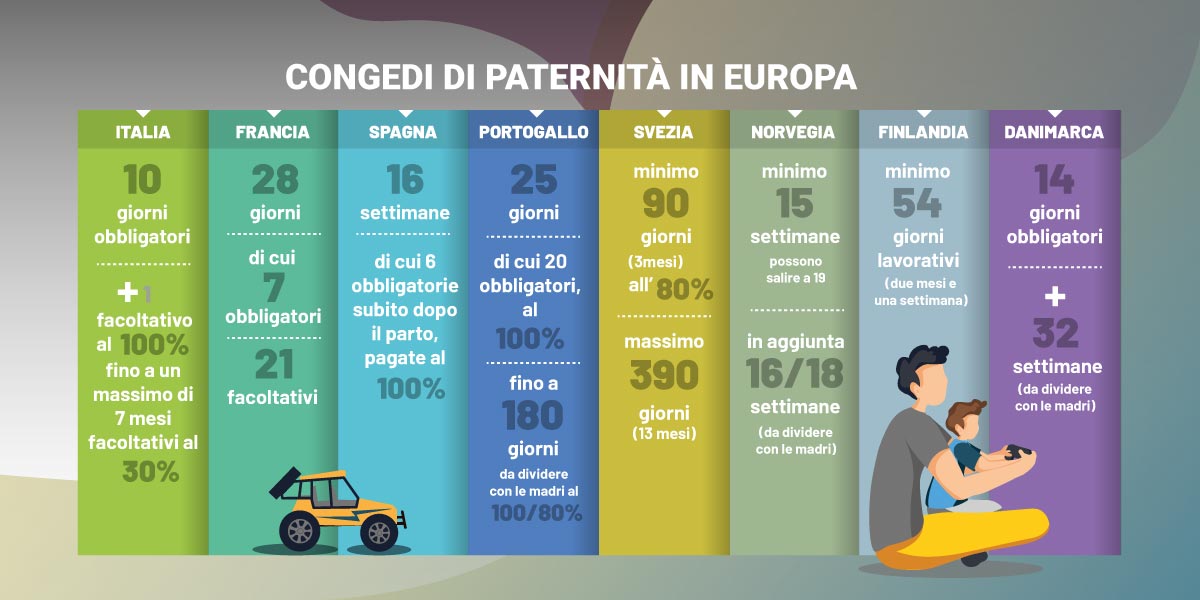

Congedi: come funziona in Italia Nel 2021 in Italia un neo papà lavoratore ha diritto a dieci giorni retribuiti al cento per cento per stare con un nuovo arrivato (più un giorno facoltativo “tolto” alla madre). Ma attenzione, non vale per tutti i papà: solo quelli che lavorano nel privato, perché per il pubblico si attende ancora un decreto attuativo che individui gli ambiti per “armonizzare la disciplina”. Tradotto, se un medico chiede di poter accedere all’istituto della paternità obbligatoria si sente rispondere che non c’è modo. Ai giorni obbligatori e retribuiti al 100 per cento, si aggiungono i mesi di congedo parentale. Si tratta di dieci mesi per ogni figlio (elevabili a 11), che i genitori possono dividersi tra loro: sei mesi al massimo per la madre, sei mesi per il padre che diventano sette se ne prende almeno tre. Un’offerta davvero ottima in questo caso, se non fosse che la retribuzione è al 30 per cento (fino ai 6 anni del bambino, poi fino ai 12 non c’è nessuna retribuzione) e che si tratta di un diritto cedibile, non individuale. Non esiste una “quota papà” e questo genera forti storture. Il confronto con l’Europa Una direttiva dell’Unione Europea del 2019 sulla “work-life balance for parents” prevede per i Paesi europei almeno dieci giorni di “paternity leave” e almeno due mesi di congedo parentale non cedibile, con l’obbligo di adeguarsi entro tre anni. Rispetto a questi standard, la geografia europea è molto diversa e per una volta la latitudine non fa la differenza. Per esempio la Spagna, rispetto all’Italia, sembra Marte: dal primo gennaio 2021 i papà e le mamme hanno lo stesso diritto, sedici settimane di cui sei obbligatorie subito dopo il parto, retribuite al cento per cento. Si tratta di diritti individuali non trasferibili: se i papà non usufruiscono delle settimane facoltative, le perdono, così come le mamme. In Portogallo i giorni di paternità sono 25 di cui 20 obbligatori, poi i genitori possono dividersi fino a 180 giorni (sei mesi) retribuiti minimo all’80 per cento. E che dire della Svezia, dove per ogni figlio ciascun genitore ha un tesoretto di 240 giorni (8 mesi), di cui 90 non trasferibili, pagati all’80 per cento. In Norvegia i papà hanno un minimo di 15 settimane che possono salire a 19. In più ci sono 16-18 settimane da dividere con la mamma. In Finlandia ci sono almeno 54 giorni lavorativi. L’importanza della ripartizione dei compiti di cura in famiglia Rispetto alla direttiva europea, l’Italia si è adeguata ma al momento ha scelto lo standard minimo, dieci giorni appunto. Eppure l’importanza di una più equilibrata ripartizione dei compiti di cura in famiglia è ormai un fatto: l’Inps stessa nel capitolo dedicato al “Sostegno alla famiglia” dell’ultimo report sulle sue attività, scrive che “in Italia le donne hanno più difficoltà a conciliare lavoro e famiglia rispetto a molti Paesi Ocse” e “si trovano spesso a dover compiere una scelta tra stare nel mercato del lavoro e avere figli. Ne risulta che sia il tasso di natalità che il tasso di occupazione femminile sono bassi”. In parole povere, se i figli sono solo un affare della mamma, le donne ne fanno meno e comunque restano sempre indietro nel mondo del lavoro. I dati relativi al 2019 (fonte Inps) dicono che il tasso di occupazione dei padri 25-54enni è dell’89,3% mentre per le madri è del 57 per cento. Quello delle donne senza figli è del 72%. Mentre i numeri della natalità, sempre riferiti al 2019, registrano 420.170 nuovi nati con un calo del 4,5 per cento rispetto all’anno precedente. La pandemia ha aggravato la situazione: solo nel mese di dicembre 2020 l’Istat ha riportato un calo dell’occupazione femminile di 99mila unità. Non è un caso che diversi gruppi e associazioni insistano su una migliore divisione dei congedi parentali tra madri e padri per favorire lavoro femminile e nascite. Una fra tutte, WeWorld propone di estendere la durata del congedo obbligatorio di paternità̀ retribuito all’80 da dieci giorni a tre mesi, di fatto equiparando i diritti di madre e padre. E di introdurre un congedo parentale specifico per i padri e per le madri della durata di cinque mesi retribuito all’80%, riconosciuto come diritto autonomo quindi non cedibile all’altro genitore e utilizzabile fino ai 12 anni di vita del figlio. I numeri Se davvero si passasse da dieci giorni a tre mesi obbligatori e da congedi facoltativi interscambiabili a “quote papà” fisse, forse si incentiverebbe l’uso di un diritto che pochi uomini hanno (o sfruttano). Basta guardare i numeri (dati Inps e Istat). Nel 2015 i papà che rimasero a casa nel giorno di paternità obbligatoria furono 73.541 su oltre 8 milioni di lavoratori dipendenti nel privato e oltre 485mila nascite. Mano a mano è andata meglio: nel 2019 furono 135.654 su quasi nove milioni di lavoratori e 420mila nascite. Però due padri su tre non hanno potuto godere del congedo obbligatorio.Ma il peggio arriva quando si parla del congedo parentale, più conosciuto come “maternità facoltativa” (quando si dice che le parole sono importanti…): nel 2019, sul totale dei congedi parentali da parte dei lavoratori e delle lavoratrici dipendenti, il congedo è stato richiesto nel 79% dei casi dalle madri e solo nel 21% dei casi dai padri. In termini assoluti 233.646 donne, dopo i cinque mesi di maternità obbligatoria, hanno prolungato ancora l’assenza dal lavoro per occuparsi dei figli (con tutte le conseguenze sulle possibilità di carriera, sugli stipendi, la formazione permanente) contro 63.356 uomini. Su questa enorme disparità pesano più fattori: in primis, la retribuzione è al 30 per cento, così spesso le famiglie fanno i conti e sacrificano lo stipendio più basso. Inutile dire quale sia.

Congedi: come funziona in Italia Nel 2021 in Italia un neo papà lavoratore ha diritto a dieci giorni retribuiti al cento per cento per stare con un nuovo arrivato (più un giorno facoltativo “tolto” alla madre). Ma attenzione, non vale per tutti i papà: solo quelli che lavorano nel privato, perché per il pubblico si attende ancora un decreto attuativo che individui gli ambiti per “armonizzare la disciplina”. Tradotto, se un medico chiede di poter accedere all’istituto della paternità obbligatoria si sente rispondere che non c’è modo. Ai giorni obbligatori e retribuiti al 100 per cento, si aggiungono i mesi di congedo parentale. Si tratta di dieci mesi per ogni figlio (elevabili a 11), che i genitori possono dividersi tra loro: sei mesi al massimo per la madre, sei mesi per il padre che diventano sette se ne prende almeno tre. Un’offerta davvero ottima in questo caso, se non fosse che la retribuzione è al 30 per cento (fino ai 6 anni del bambino, poi fino ai 12 non c’è nessuna retribuzione) e che si tratta di un diritto cedibile, non individuale. Non esiste una “quota papà” e questo genera forti storture. Il confronto con l’Europa Una direttiva dell’Unione Europea del 2019 sulla “work-life balance for parents” prevede per i Paesi europei almeno dieci giorni di “paternity leave” e almeno due mesi di congedo parentale non cedibile, con l’obbligo di adeguarsi entro tre anni. Rispetto a questi standard, la geografia europea è molto diversa e per una volta la latitudine non fa la differenza. Per esempio la Spagna, rispetto all’Italia, sembra Marte: dal primo gennaio 2021 i papà e le mamme hanno lo stesso diritto, sedici settimane di cui sei obbligatorie subito dopo il parto, retribuite al cento per cento. Si tratta di diritti individuali non trasferibili: se i papà non usufruiscono delle settimane facoltative, le perdono, così come le mamme. In Portogallo i giorni di paternità sono 25 di cui 20 obbligatori, poi i genitori possono dividersi fino a 180 giorni (sei mesi) retribuiti minimo all’80 per cento. E che dire della Svezia, dove per ogni figlio ciascun genitore ha un tesoretto di 240 giorni (8 mesi), di cui 90 non trasferibili, pagati all’80 per cento. In Norvegia i papà hanno un minimo di 15 settimane che possono salire a 19. In più ci sono 16-18 settimane da dividere con la mamma. In Finlandia ci sono almeno 54 giorni lavorativi. L’importanza della ripartizione dei compiti di cura in famiglia Rispetto alla direttiva europea, l’Italia si è adeguata ma al momento ha scelto lo standard minimo, dieci giorni appunto. Eppure l’importanza di una più equilibrata ripartizione dei compiti di cura in famiglia è ormai un fatto: l’Inps stessa nel capitolo dedicato al “Sostegno alla famiglia” dell’ultimo report sulle sue attività, scrive che “in Italia le donne hanno più difficoltà a conciliare lavoro e famiglia rispetto a molti Paesi Ocse” e “si trovano spesso a dover compiere una scelta tra stare nel mercato del lavoro e avere figli. Ne risulta che sia il tasso di natalità che il tasso di occupazione femminile sono bassi”. In parole povere, se i figli sono solo un affare della mamma, le donne ne fanno meno e comunque restano sempre indietro nel mondo del lavoro. I dati relativi al 2019 (fonte Inps) dicono che il tasso di occupazione dei padri 25-54enni è dell’89,3% mentre per le madri è del 57 per cento. Quello delle donne senza figli è del 72%. Mentre i numeri della natalità, sempre riferiti al 2019, registrano 420.170 nuovi nati con un calo del 4,5 per cento rispetto all’anno precedente. La pandemia ha aggravato la situazione: solo nel mese di dicembre 2020 l’Istat ha riportato un calo dell’occupazione femminile di 99mila unità. Non è un caso che diversi gruppi e associazioni insistano su una migliore divisione dei congedi parentali tra madri e padri per favorire lavoro femminile e nascite. Una fra tutte, WeWorld propone di estendere la durata del congedo obbligatorio di paternità̀ retribuito all’80 da dieci giorni a tre mesi, di fatto equiparando i diritti di madre e padre. E di introdurre un congedo parentale specifico per i padri e per le madri della durata di cinque mesi retribuito all’80%, riconosciuto come diritto autonomo quindi non cedibile all’altro genitore e utilizzabile fino ai 12 anni di vita del figlio. I numeri Se davvero si passasse da dieci giorni a tre mesi obbligatori e da congedi facoltativi interscambiabili a “quote papà” fisse, forse si incentiverebbe l’uso di un diritto che pochi uomini hanno (o sfruttano). Basta guardare i numeri (dati Inps e Istat). Nel 2015 i papà che rimasero a casa nel giorno di paternità obbligatoria furono 73.541 su oltre 8 milioni di lavoratori dipendenti nel privato e oltre 485mila nascite. Mano a mano è andata meglio: nel 2019 furono 135.654 su quasi nove milioni di lavoratori e 420mila nascite. Però due padri su tre non hanno potuto godere del congedo obbligatorio.Ma il peggio arriva quando si parla del congedo parentale, più conosciuto come “maternità facoltativa” (quando si dice che le parole sono importanti…): nel 2019, sul totale dei congedi parentali da parte dei lavoratori e delle lavoratrici dipendenti, il congedo è stato richiesto nel 79% dei casi dalle madri e solo nel 21% dei casi dai padri. In termini assoluti 233.646 donne, dopo i cinque mesi di maternità obbligatoria, hanno prolungato ancora l’assenza dal lavoro per occuparsi dei figli (con tutte le conseguenze sulle possibilità di carriera, sugli stipendi, la formazione permanente) contro 63.356 uomini. Su questa enorme disparità pesano più fattori: in primis, la retribuzione è al 30 per cento, così spesso le famiglie fanno i conti e sacrificano lo stipendio più basso. Inutile dire quale sia.

Le esperienze dei papà

Ma c’è anche un aspetto più strisciante, legato alla mentalità: nell’Italia del 2021, se una donna si assenta per mesi e mesi per accudire i figli (al netto dei mesi di maternità obbligatoria) è assolutamente normale, mentre se lo fa un uomo, può succedere di dover affrontare un percorso a ostacoli non privo di frustrazioni e amarezza. Lo sa bene A.Z., di Milano, di cui evitiamo di pubblicare il nome per risparmiargli ulteriori grane. La sua vicenda è emblematica di un modo molto italiano dei datori di lavoro di affrontare l’arrivo dei figli dei dipendenti: un problema che non li riguarda e per il quale non c’è spazio. A.Z. ha una figlia di tre anni e mezzo e un figlio nato nel marzo 2020."Per i padri è un blocco alla carriera"

“Quando è nata la bimba, le è stata diagnosticata una forma di fibrosi cistica. Ci è stato detto di non mandarla all’asilo per i primi tre anni e così abbiamo cercato di capire come fare. I nonni erano lontani, uno di noi due, tra me e mia moglie, doveva rimanere con lei”. In casa iniziano i calcoli. “Mia moglie ha un bel lavoro, a livello economico molto migliore del mio. Quindi abbiamo dovuto scegliere il male minore e abbiamo deciso che rimanessi a casa io con la bimba per tre mesi”. Ma non è stata solo una scelta economica: “Da un lato, mia moglie non voleva essere definita come donna solo dall’essere madre, voleva tornare al lavoro dopo la maternità. Dall’altro, mi piaceva l’idea di passare del tempo con mia figlia”. Scelta la strada da seguire, A.Z. si attiva per capire come chiedere il congedo. E qui iniziano i guai. “Lavoro per una multinazionale che in Italia ha 200 dipendenti, non è piccola. Il problema è stata la gestione padronale dell’azienda, quel mood per il quale il dipendente deve ringraziare di avere un lavoro”. E così quando A.Z.comunica ai capi le sue intenzioni, la risposta è no. O meglio, “quello che mi veniva detto tra le righe era che non potevano dirmi formalmente no, ma se avessi preso quei mesi poi le mie possibilità di crescita si sarebbero bloccate”. Non c’è una trattativa formale, ma ci vogliono comunque due mesi prima di poter ricevere un via libera. Anche perché tra i papà in azienda, A.Z. è il primo a osare chiedere i mesi di ‘facoltativa’. La situazione si sblocca solo quando il direttore dell’epoca scopre che la bambina ha la fibrosi cistica e, memore di una esperienza precedente con un centro che si occupa di questa malattia, cambia idea e concede il congedo. “A onor del vero questa persona non è più in azienda, ora le cose vanno meglio. I miei colleghi hanno reagito con perplessità, non avevano la percezione che fosse una cosa fattibile. E nei mesi dopo, che io sappia, nessuno ha seguito questa strada”. Come sono stati quei tre mesi? “E’ stato bellissimo. Ma ammetto che gli ultimi giorni contavo le ore e immagino che anche per le mamme sia così. Mi auguro che le cose cambino, è essenziale affinché le donne non debbano vivere la maternità come ostacolo della carriera”.Il medico: "Sei (bellissimi) mesi a casa senza problemi sul lavoro"

Andrea Bonito, medico ospedaliero a Brescia

E così, quando nel 2017 nasce la sua prima figlia, Zoe, la decisione viene da sé. “All’epoca ero ancora in specialità, quindi per prendere il congedo parentale, ho dovuto rifarmi alla segreteria dell’università”. Dove però la richiesta di Bonito era più unica che rara: “Non sapevano bene cosa dirmi ma sono stati molto contenti di capire meglio quali documenti servissero”. Un mese e mezzo circa per raccogliere il materiale necessario, poi i sei mesi di congedo (con la borsa di specialità decurtata del 30 per cento). “Anche mia moglie è medico e anche lei aveva preso sei mesi di congedo: volevo avere la sua stessa fortuna, la stessa opportunità di stare con mia figlia”.

Come hanno reagito in corsia, agli Spedali Civili di Brescia? “I miei colleghi hanno accolto bene la mia scelta. Anzi, nel corso del tempo sono stato contattato diverse volte per aiutare qualche specializzando neopapà che voleva capire come muoversi. Secondo me sono vie, queste, che una volta aperte diventano sempre più battute”. Tutto ovviamente dipende dai contesti: “Se c’è carenza di personale, diventa più complicato garantire questi diritti. Ma qui a Brescia non è così. Posso dire che quei sei mesi con mia figlia sono stati uno dei periodi migliori della mia vita”.

Denzil Oberto

Il dipendente a tempo indeterminato di una rsa: "Un solo problema: nessuno sapeva come fare"

E' positiva anche l’esperienza di Denzil Oberto, trentacinque anni, che nove anni fa è diventato papà di una bimba avuta con una ragazza tedesca che poi è tornata a vivere in Germania.

E così Oberto ha dovuto fare di necessità virtù, chiedendo periodi di congedo parentale per poter andare a trovarla. “All’epoca lavoravo in una Residenza sanitaria assistita a Firenze con un contratto a tempo indeterminato. Oggettivamente non ho avuto problemi a ottenere i congedi ma quando andavo a chiedere come fare nessuno sapeva darmi una risposta”. Grazie al congedo pagato al 30 per cento per i primi tre anni (limite poi provvidenzialmente alzato a sei), Oberto poteva andare una settimana al mese a Berlino a trovare la sua bambina. “Bastava andare sul sito dell’Inps, inserire i giorni di cui avevo bisogno e poi portare la ricevuta al capo", ricorda Denzil Oberto .

"In struttura sono sempre stati molto disponibili”, aggiunge il giovane padre. A causa del Covid e del blocco dei viaggi Denzil Oberto non vede la sua piccola da due anni, “ma per fortuna possamo rimediare con le videochiamate, in attesa di poter tornare da lei”.

Il lavoratore Microsoft: "Qui in Danimarca è un paradiso. O quasi"

Luca Valzesi gioca con i due bambini