Ibrahima Lo

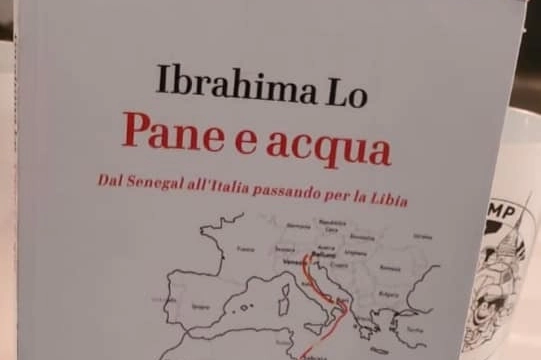

Ibrahima è un fiume in piena e un attivista infaticabile. Da quando due anni fa ha pubblicato il primo libro “Pane e acqua – Dal Senegal all’Italia passando per la Libia”, porta ovunque la sua testimonianza di vita vissuta. Quasi ogni giorno incontra studenti che hanno la stessa età che aveva lui quando a 16 anni è partito per quella che si è poi rivelata una lunga odissea di dolore, terrore e torture. “I ragazzi cui racconto la mia storia non sanno nulla di cosa significhi essere un migrante, molti sono pieni di pregiudizi, ma rimangono colpiti di fronte a una persona che ha affrontato sofferenze indicibili solo per poter riprendere a studiare e costruirsi un futuro degno di questo nome”.

Ibrahima Lo nasce in Senegal “un Paese che quando sono partito io aveva ‘solo’ il problema della povertà, mentre ora è diventato un regime dittatoriale, dove chi esprime dissenso viene arrestato e torturato o persino ucciso se osa manifestare in piazza”. A dieci anni la madre muore in un incidente d’auto. Ibra va a vivere con la zia materna e continua ad andare a scuola. “Amavo studiare – racconta – ma laggiù il maestro ti picchia col bastone se non sai la risposta”. Quando però muore anche il padre, da anni malato di diabete, il quattordicenne Ibra cade in depressione.

Smette di studiare e per un anno non riesce neppure a lavorare, anche perché il fisico minuto non lo aiuta. Non vede prospettive e ha perso ogni gioia di vivere. L’amico Mouhamed, di 3 anni più grande, inizia a spronarlo a partire per l’Europa. “In Senegal – spiega Ibrahima – i ragazzi non hanno idea di cosa significhi quel viaggio. Chi riesce ad arrivare, forse per orgoglio o pudore, non racconta ai familiari e amici rimasti in patria le pene che ha dovuto patire, e spesso neppure le condizioni miserevoli in cui è costretto a vivere”.

La fuga e le violenze subite

Incalzato dall’amico, Ibra si convince di non avere alternative, e la sera di San Silvestro del 2016 mente alla zia dicendole che andrà a festeggiare Capodanno a Dakkar con gli amici. Invece parte in autobus, con uno zaino e una cifra che si illude possa bastargli per arrivare in Italia. Già in Mali iniziano i posti di blocco: i soldati ogni volta rubano i soldi ai passeggeri e picchiano chi non li ha. L’autista del bus cerca invano di proteggerlo facendolo passare per un suo aiutante.

Il viaggio prosegue poi in moto e in camion con altri soldi mandati dall’amico Mouhamed. In Niger i migranti vengono intercettati dai cocseur, trafficanti mafiosi, che li rinchiudono in una “conection” per tre settimane. “Dovevamo pagare per tutto: per dormire per terra, per mangiare un pugno di riso con i vermi, per bere acqua non inquinata”. Ibrahima, stremato e sofferente, vorrebbe tornare a casa, ma si rende conto che non è più possibile. E il peggio deve ancora venire. Durante la traversata del Sahara rischia di morire di sete (“Facevamo pipì in bottiglie di plastica per poterla bere in mancanza d’altro”). Nel deserto lui e i compagni di sventura vengono consegnati a una banda di arabi che li porta in carcere in Libia. “Non c’era neppure lo spazio per sdraiarci, eravamo divorati dai parassiti e picchiati notte e giorno per far sentire le nostre urla ai familiari attraverso il cellulare, in modo che quelli mandassero altri soldi. Chi non poteva procurare il denaro veniva venduto come schiavo”. Due nigeriani e un gambiano amici di Ibra una notte tentano la fuga, ma vengono ripresi e ammazzati di botte davanti ai suoi occhi. Spostato in un altro campo, a causa delle condizioni inumane in cui vive da troppo tempo, il sedicenne sta sempre peggio, vomita e deperisce. Uno dei carcerieri arabi si impietosisce e lo fa scappare.

La traversata e il salvataggio

Ibra raggiunge una spiaggia dove sopravvive mangiando pochissimo e bevendo acqua non potabile per quasi due mesi, con altre 700 persone, in attesa di poter tentare la traversata sul barcone. Infine, a sei mesi dalla partenza, arriva il grande momento. Ibra sale su un gommone con altri 120 migranti. Dopo due ore di navigazione in mezzo a un mare molto mosso il motore inizia a funzionare male e il gommone a imbarcare acqua. Il capitano decide di tornare indietro. Il giorno dopo si ripete lo stesso copione nella prima parte della traversata, ma questa volta la maggioranza dei migranti decide di proseguire e affrontare il rischio di morire in mare piuttosto che tornare indietro. “Avevo tanta paura – ricorda Ibra – non so nuotare e non avevamo neanche un giubbotto salvagente. Quando l’acqua nel gommone ha iniziato a salire, ci siamo tolti i vestiti per assorbirla e strizzarla fuoribordo. Ho pensato che sarebbe stato l’ultimo giorno della mia vita”.

Invece arriva un elicottero, e guida i naufraghi in direzione della nave di una ong. Arrivano i battelli che prima lanciano bicchieri di plastica per svuotare i gommoni (che erano due nelle stesse acque) e poi cercano di salvare una alla volta i naufraghi. “Diversi, presi dal panico, si sono buttati in acqua per raggiungere i battelli, ma sono annegati”. Ibrahima però ce la fa, viene salvato e portato sulla nave e poi nel porto di Bari. Si sente male ma viene curato e parte per una comunità per minori non accompagnati nel Comune di Alpago, in provincia di Belluno. “Pane e acqua” racconta poi i primi anni di vita in Italia, l’abbandono forzato della comunità al compimento dei 18 anni, la ricerca di un lavoro sottopagato pur di sopravvivere, la vita da senzatetto, lo sfruttamento selvaggio e le false accuse di furto da parte di colleghi invidiosi. Ma nel suo percorso per fortuna trova anche persone di cuore che lo aiutano e diventano per lui una nuova famiglia.

Deciso a farsi portavoce degli altri migranti e aiutarli a salvarsi, si dedica poi all’attività di manutentore sulle navi ed entra a far parte di un “equipaggio di terra” per Sos Mediterranea. Sono trascorsi quasi sette anni da quel 9 giugno 2017 in cui per la prima volta ha toccato il suolo italiano, tra poche settimane uscirà un altro libro sullo sfruttamento del lavoro in Africa e in Italia e sulle condizioni delle donne (“lo dedicherò a Giulia Cecchettin”), e Ibra sta realizzando il suo sogno: “Dare una voce a chi non ce l’ha. Vorrei fare il giornalista, ma mi piace molto anche incontrare le persone: sentire una storia drammatica raccontata da chi l’ha vissuta è diverso dal leggerla ma non meno incisivo”.

Cosa pensa della politica del governo sui migranti?

“Tutto il male possibile. Credo che l'Italia gestisca molto male le politiche di migrazione, a partire dagli accordi con la Libia, la Tunisia e anche sui Cpr in Albania. Non si possono finanziare i criminali, l’Italia è stata la prima a farlo e non ha ancora smesso, malgrado siano ormai di dominio pubblico le torture, gli stupri e gli omicidi di migliaia di persone. Tutto ciò che io ho provato sulla mia pelle e non mi stanco di raccontare e che ha mostrato Matteo Garrone nel suo film ‘Io capitano’”.

Un film cui ha dato anche lei un contributo…

“Sì, Garrone si è ispirato alla mia storia e a tante altre simili. È stata una grande emozione incontrarlo al Festival di Venezia. È un vero peccato che non abbia vinto l’Oscar come miglior film straniero, sarebbe stato un segnale importante e lo avrebbe fatto conoscere anche al di fuori dell’Italia”.

Tornando alle politiche migratorie italiane ed europee, cosa pensa della recente sentenza della Corte di cassazione sulla Libia?

“Finalmente è stato dichiarato ai massimi livelli che la Libia non è un porto sicuro, ed è quindi illegale riportare i migranti in quel Paese. Salvare la vita di un essere umano è un dovere, non un reato. Gli equipaggi delle ong vengono ostacolati in ogni modo possibile, sanzionati e bloccati nei porti, indagati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Il vero reato è lasciare che migliaia di persone muoiano nel Mediterraneo, in Libia e nella traversata del deserto”.

Cosa dovrebbero fare secondo lei i governi europei? Cosa pensa del cosiddetto “piano Mattei”?

“I governi europei dovrebbero consentire la libera circolazione della persone che cercano un futuro migliore per sé e i propri figli, come accade da secoli. Ma ciò che è sempre stato rivendicato come un sacrosanto diritto per gli europei non vale per noi africani, lasciati morire o sfruttati senza pietà per l’unica colpa di essere nati nel posto sbagliato e con la pelle scura. Per quanto riguarda il “piano Mattei” penso sia ipocrita: l’Africa ha solo bisogno di poter cercare la sua strada, senza dover subire le angherie di dittatori favoriti dai servizi segreti occidentali e lo sfruttamento selvaggio delle risorse. Le multinazionali e i politici corrotti ci portano via tutto quello che abbiamo, dai minerali alle terre rare fino al pesce, ci distruggono e ci inquinano con i loro rifiuti e poi ci chiamano ‘clandestini’ e ci chiudono nei Centri per il rimpatrio (che sono molto peggio del carcere) se tentiamo di sottrarci all’inferno creato da loro”.

Se tornassi indietro partiresti ancora? Consiglieresti ad altri di tentare di arrivare in Europa?

“No, sapendo ciò che so ora non partirei. Ai miei conterranei racconterei, come sto facendo con i libri e in ogni altro modo possibile, ciò che ho vissuto io, però non mi sento in grado di dare consigli e nessuno: ciascuno decide per sé. Per tanti giovani vivere in Africa in certe condizioni, vedendo morire genitori, fratelli e figli di fame o sotto le bombe è peggio che soffrire le pene dell’inferno e rischiare cento volte la morte. Il fatto è che non dovrebbe essere questa la scelta”.